Phase 1 (2005-2012)

Die Datenbank wurde im Rahmen eines Forschungsprojekts der Humboldt-Universität zu Berlin unter Leitung von Dr. Christoph Kreutzmüller aufgebaut. Sie fußt auf der Gesamtaufnahme der in der Zentralhandelsregisterbeilage des „Deutschen Reichsanzeigers und Preußischen Staatsanzeigers“ publizierten Veränderungen des Berliner Handelsregisters, sowie der Auswertung vieler verschiedener Aktenbestände, zeitgenössischer Zeitungen, sowie Adress- und Handbücher.

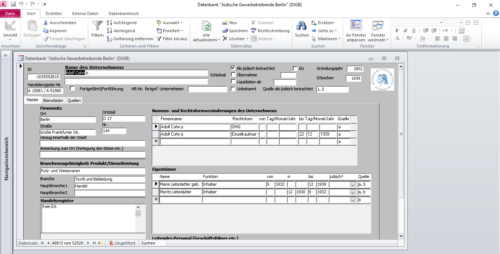

Konkret sind Informationen über Firma, Adresse, Rechtsform, Branche, Eintrag und Löschung der Firma, sowie Änderungen der Gesellschafter und Geschäftsführung samt den Quellenverweisen hinterlegt.

In der ersten Phase konnten rund 8.000 Unternehmen identifiziert werden, die den Nationalsozialisten als jüdisch galten. Informationen zu 44.000 weiteren Unternehmen, bei denen nicht anzunehmen war bzw. nicht (sicher) nachgewiesen werden konnte, dass sie jüdisch waren, verbleiben als Rohdaten in der Access Datenbank.

Seit ihrer Veröffentlichung hat sich die Datenbank zu einem wichtigen Hilfsmittel für Familienforschung und Wirtschafts- und Sozialgeschichte entwickelt.

Phase 2 (2021-2024)

Das technische Fundament der Datenbank war allerdings zunehmend veraltet und instabil. Dank der [Rothschild Founddation Hanadiv Europe] konnten wir dies - mit Unterstützung des [Aktiven Museum, Faschismus und Widerstand in Berlin e. V.] - ändern. Im Rahmen einer grundlegenden Überarbeiteung konnten wir die Daten zwischen 2019 und 2022 dauerhaft in einem webbasierten Format sichern und in einem besser zugänglichen Design veröffentlichen.

Außerdem konnten wir die Datenbank ergänzen und Informationen (und Identifizierungen) hinzufügen. Um die Katastrophen in der Statistik sichtbarer zu machen, haben wir auch einige Dutzend Unternehmen aus der Datenbank genauer untersucht und Kurzbiografien über sie verfasst.

Neu aufgestellt, vereint die Datenbank inzwischen die wichtigsten Grunddaten von über 10.000 Unternehmen, die ab 1933 nachweislich als jüdisch betrachtet und mithin verfolgt wurden!

Editors

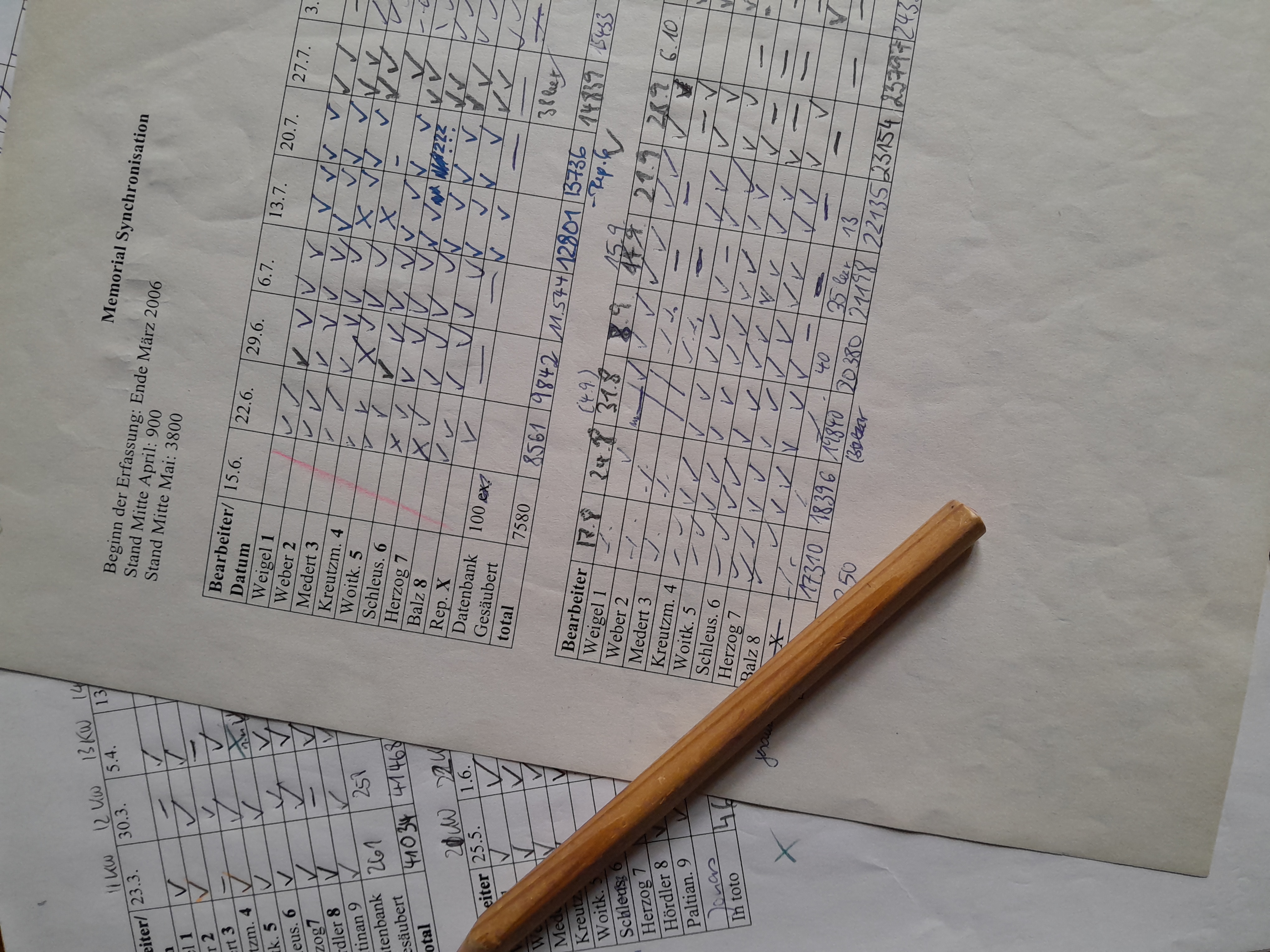

In der ersten Phase war die Bearbeiter*innen: Eva Balz, Gerd Herzog, Stefan Hördler, Henning Medert, Anne Paltian, Jan Schleusener, Elisabeth Weber, Bjoern Weigel und Peter Woitkowski. In der zweiten Projektphase traten Bethan Griffiths und Sophie Eckensthaler als Bearbeiterinnen hinzu.